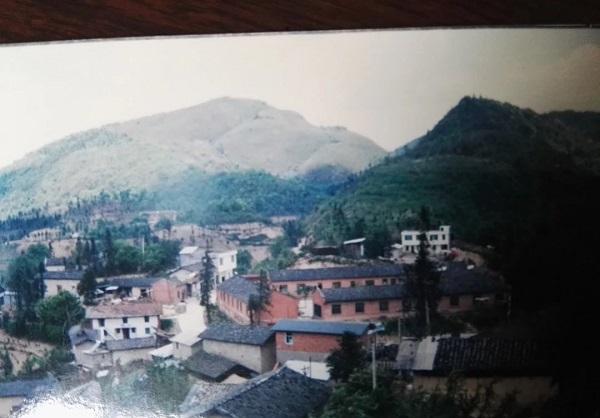

在滇南群山环抱的蚂蝗冲村,一所承载着军民深情厚谊的学校正焕发着蓬勃生机。南部空军蓝天希望小学以十八载接力帮扶的坚守,将民族团结的种子播撒在青山绿水间,用教育之光点亮山区少数民族孩子的梦想,书写出新时代军民同心、共筑中国梦的动人篇章。

四十年光阴丈量教育初心:从茅草屋到航天馆的蜕变之路

1976年,一所仅有茅草屋的“蚂蝗冲大队附属初中班”在大山深处悄然诞生,20余名苗族、彝族孩子在这里开启了求学之路。历经四十余载风雨,2007年南部战区空军95739部队启动定点帮扶,首期投入37万元建成崭新教学楼,开启了延续至今的“助学长征”。如今的校园里,现代化教学楼、标准化运动场、藏书丰富的图书馆错落有致,更设有独具特色的军事陈列室,陈列着歼-10战斗机模型、火箭军导弹装置等装备,成为激发孩子们爱国情怀的生动课堂。

“豆腐块”里见乾坤:军事化管理锻造的山乡文明密码

在这所山区小学,独特的军事化管理体系成为促进民族团结的独特载体。汉族、苗族、彝族学生在统一的内务管理中培养自律精神:从“豆腐块”被子到整齐划一的书桌,从每日升旗仪式到模拟军事训练场上的协同训练,各民族孩子在严格规范的日常中建立起深厚的情谊。“通过军事化管理,孩子们学会了相互尊重、团结协作,民族差异反而成为文化交流的纽带。”校长杨文先介绍,学校定期举办中华民族文化周活动,苗族芦笙舞、彝族火把节、端午节等传统项目轮番上演,让多元文化在校园里交相辉映。

山区娃的逆袭样本:升学率连续5年100%的硬核答卷

在“七提倡七反对”文明新风浸润下,蚂蝗冲村实现了从“脏乱差”到“洁净美”的蜕变,更孕育出令人振奋的人才辈出现象。苗族少年熊梓伊曾因肥胖自卑,通过部队特色体能训练减重25公斤后考入军校,退役后成为基层公务员。近三年,该校每年有超10名学生考入高校,2023年更诞生首位硕士研究生。这些闪光的名字,印证着“知识改变命运”的真理,更彰显着民族团结教育的丰硕成果。

模拟驾驶舱里的民族雄心:山区少年的飞行梦照进现实

作为全国首个以军队命名的乡村小学,南部空军蓝天希望小学已成为滇南山区的文明灯塔。学校打造的“蓝天课堂”品牌,每年组织师生赴东部发达地区研学,去年更是将3名师生代表送至珠海航展,近距离感受国之重器。这种“引进来+走出去”的教育模式,让山区孩子既扎根乡土,又胸怀天下。在部队官兵持续帮扶下,学校先后获评“红河州国防教育示范学校”“蒙自市文明校园”,所在的蚂蝗冲村也摘得“云南省脱贫攻坚先进集体”“州级民族团结进步示范村”等殊荣。

从茅草屋到航天梦,从山里娃到大学生,南部空军蓝天希望小学用十六年的坚守证明:民族团结不仅是国家的政策方针,更是浸润在教育沃土中的生动实践。当清晨的国旗在青山间冉冉升起,各民族学子齐声高唱国歌的身影,正是这个时代最美的风景线。

x

x

滇公网安备:53250302000199

网站标识码:5325030002

滇公网安备:53250302000199

网站标识码:5325030002 长者模式

长者模式 无障碍浏览

无障碍浏览

首页

首页

市人民政府

市人民政府

政府信息公开

政府信息公开

政民互动

政民互动

政务信息

政务信息

政务服务

政务服务

投资蒙自

投资蒙自

蒙自概况

蒙自概况